Une stratégie « Laissez fleurir cent fleurs » appliquée aux microprocesseurs

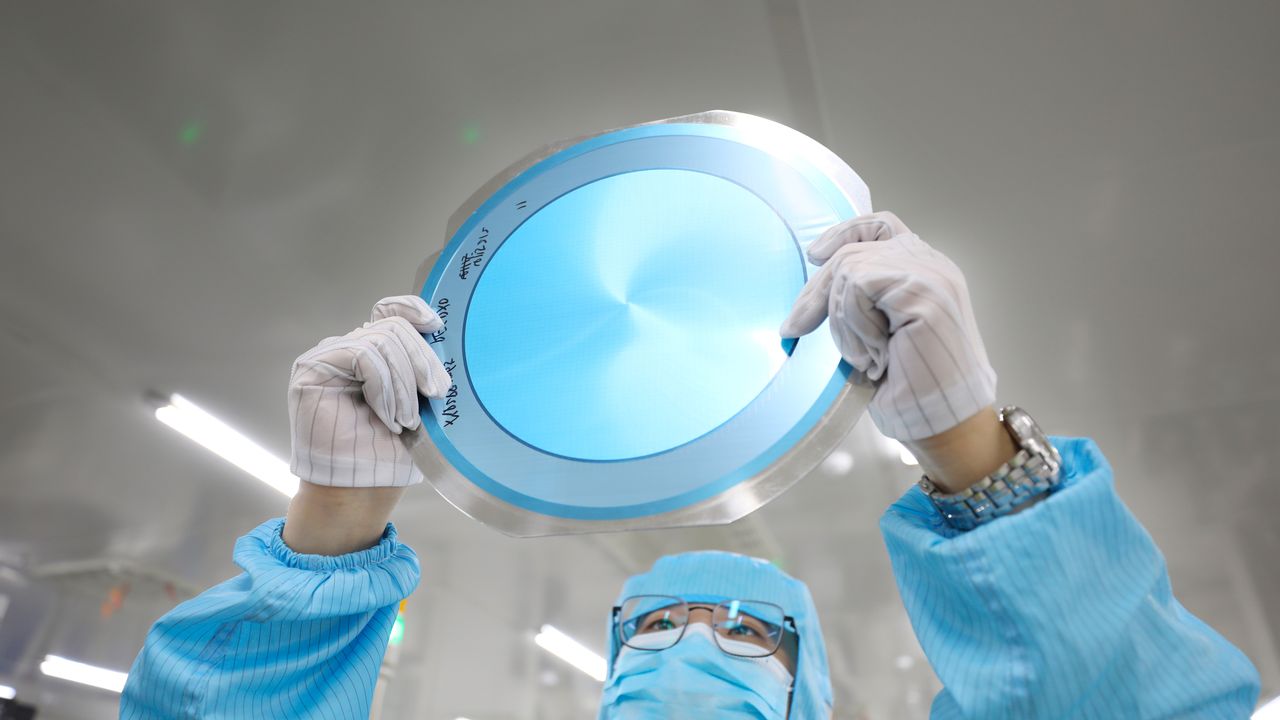

Alors que le monde scrute les performances des GPU Nvidia et les ambitions de l’IA, la Chine suit une voie parallèle et moins médiatisée : celle des semi-conducteurs à nœud mature. Inspirée de la campagne “laissez fleurir cent fleurs” lancée en 1956, cette stratégie vise à encourager la diversité des projets et à multiplier les acteurs locaux, plutôt que de miser uniquement sur quelques géants intégrés. Résultat : un écosystème décentralisé, soutenu par des financements publics massifs, capable de produire en masse des puces de 28 à 65 nm pour l’automobile, les appareils électroménagers, les télécommunications et les secteurs militaires.

Les piliers du modèle “Pseudo-IDM” chinois

Contrairement aux fonderies occidentales comme Intel, Samsung ou TSMC, la Chine met en place un modèle dit “Pseudo-IDM” (Integrated Device Manufacturer). Il combine les forces de plusieurs entités – foundries, designers, équipementiers et acteurs de l’EDA – tout en conservant un rôle moteur de l’État central et des administrations provinciales.

- SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) : la fonderie nationale phare, engagée dans une expansion rapide de ses sites de production pour épauler la demande intérieure.

- Hua Hong Semiconductor : spécialisée dans les procédés matures, elle profite de fonds publics pour renforcer ses capacités sur des nœuds classiques.

- Empyrean, VeriSilicon, Loongson : éditeurs d’IP cores, concepteurs de puces et fournisseurs d’outils EDA, essentiels au développement d’un tissu technologique complet.

Le Big Fund et les relais provinciaux

Depuis 2014, le gouvernement central a mobilisé d’énormes capitaux via le Big Fund, suivi récemment par un deuxième volet dotée de plus de 50 milliards de dollars. Cette manne financière a été relayée à l’échelle locale : chaque province (Wuxi, Chengdu, Xiamen, Hefei, etc.) a créé son propre fonds, ses zones industrielles dédiées aux semi-conducteurs et ses incitations fiscales. Parmi les avantages offerts :

- Soutiens financiers directs aux entreprises, sous forme de subventions et de prêts à taux ultra-réduits.

- Accès privilégié à des terrains industriels et à des ressources d’énergie à moindre coût.

- Programmes de recrutement et d’incitation à la migration ciblée d’ingénieurs spécialisés, notamment depuis Taïwan, la Corée du Sud et les États-Unis.

Une concurrence “darwinienne” interne

La multiplication des centres de production et des fonds locaux crée une forme de concurrence interne : chaque région veut devenir le prochain pôle de référence. Cette dynamique présente des atouts – elle distribue les compétences et stimule l’innovation – mais elle génère aussi des excès :

- Surcapacité : la pression pour attirer des commandes pousse certains sites à produire au-delà des besoins réels, risquant l’obsolescence par saturation.

- Entreprises zombie : certaines sociétés surnourries par les subventions fonctionnent sans atteindre une viabilité économique, dépendant exclusivement de l’argent public.

- Unicor nes précoces : d’autres, investissant dans des niches prometteuses, émergent rapidement et deviennent des leaders potentiels, portés plus par les réseaux de soutien que par la performance intrinsèque.

Trois atouts pour la résilience industrielle

Le rapport de l’Academia Sinica met en avant trois facteurs clés qui rendent ce système solide :

- Redondance productive : la même technologie est implantée dans plusieurs régions, garantissant des stocks stratégiques et une tolérance aux chocs.

- Réseau interrégional spécialisé : chaque nœud (wafer à Jinan, packaging à Nanchang, test à Suzhou) crée une chaîne de valeur locale connectée, favorisant la réactivité et la flexibilité.

- Souveraineté économique : en considérant les puces matures comme “infrastructure critique”, la Chine renforce sa sécurité industrielle face aux risques de couplage technologique avec l’Occident.

Pourquoi miser sur les technologies matures ?

Si les puces de pointe à 3 nm attirent tous les regards, elles ne représentent qu’une fraction du marché mondial en volume. Environ 70 % à 80 % des semi-conducteurs produits utilisent encore des procédés de 28 nm et plus gros. Ces puces alimentent :

- Les systèmes automobiles avancés (ADAS, infotainment).

- L’électronique industrielle et les infrastructures énergétiques.

- Les télécommunications 4G/5G, la défense et les applications spatiales.

En consolidant sa maîtrise de ces technologies, la Chine construit un socle patient et pérenne pour son indépendance technologique, même si l’Occident durcit ses restrictions à l’exportation.

Enjeux et perspectives

Cette offensive “à cent fleurs” a d’ores et déjà conduit à une multiplication par trois de la capacité de production de puces matures entre 2020 et 2024, avec plus de 60 nouveaux sites en construction. Les États-Unis, via le CHIPS Act et des contraintes d’exportation, et Taïwan, par des limitations de transfert de personnel et de savoir-faire, cherchent à freiner cette montée en puissance. Pourtant, la force du modèle chinois réside dans sa capacité à absorber des entreprises en difficulté et à faire émerger, ici ou là, des champions capables d’exporter leurs propres produits. Le résultat ? Un paysage mondial des semi-conducteurs qui se redessine : moins centralisé, plus multipolaire, et sans doute plus compétitif à moyen terme.